おしえてピグマはかせ

「ピグマキッズくらぶ」のテキストでおなじみのピグマはかせが、皆さんがふだん疑問に思っていることにお答えします。今回は温泉のお話です。日本にはたくさんの温泉地がありますが、なぜ地中からお湯が湧き出てくるのでしょうか。温泉がどうやってできるかを探ってみましょう。

温泉はどうして湧いて出てくるの?

火山の下で熱くなった地下水が地上に

| 今度の連休におじいちゃんたちと温泉旅行に行くんだ。 | |||

| いいなあ。わたし温泉大好き。 | |||

| わたしも。でも不思議だよね。どうして地面の下からお湯が湧いてくるのかな。 |

|

||

| 火山があるからじゃないの?温泉ってだいたい近くに火山があるよね。 | |||

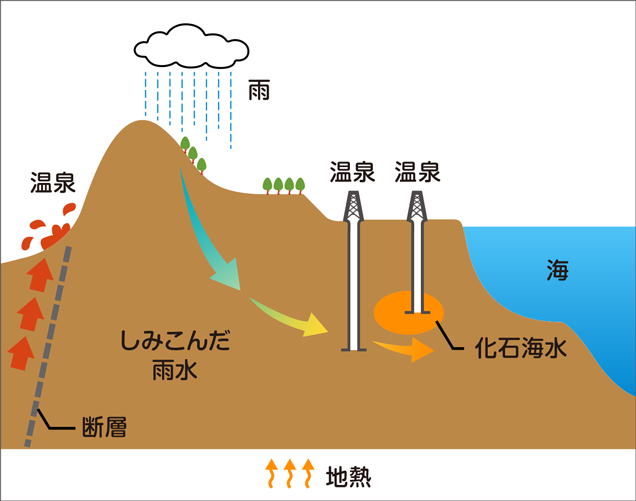

| 温泉のほとんどは、降った雨が地中にしみ込んで地下水になって、それが何百年か後に地表に出てきたものだよ。近くに火山がある場合は、火山の下にあるマグマの熱で温められた地下水が地表に出てくるんだ。 | |||

| マグマって何? | |||

| 地球の内部はものすごく高温で、地下数十㎞のところでは、岩石が溶けてどろどろの状態になっていることがあるんだ。それがマグマ。マグマが地下から地表まで上がってくると噴火が起こる。火山はそうやってできたものだよ。だから火山の数㎞から20㎞くらい下にはマグマがたまっているところがあって、たくさんの熱を出しているんだ。その熱によって温められた地下水が地面の割れ目から湧き出したものを、温泉として利用しているんだよ。 | |||

| 温められた地下水は自然に湧いてくるの? |

|

||

| お湯は水より軽いから上がりやすいんだ。自然に湧いてくる温泉もあるし、人工的に穴を掘ってポンプでくみ上げている温泉もあるよ。 | |||

| どのくらいの量が湧き出ているんだろう? | |||

| 源泉から湧き出るお湯の単位時間当たりの量を「湧出量」というよ。自然に湧き出る湧出量だけで見ると、日本でいちばん多いのは群馬県の草津温泉。1分間に3万2300リットル以上、1日でドラム缶23万本分の温泉が湧き出ている。自然湧出と人工的にくみ上げている量を足した総湯量では、大分県の別府温泉の毎分約8万3000リットルが1位だよ。 | |||

| すごい量が毎日湧いて出ているんだね。 | |||

都会にある温泉も本当の温泉!?

| この前、都内の日帰り温泉施設に行ったんだ。火山のない東京の都心にも温泉はあるの? |

|

||

| あるよ。温泉地は火山の近くにある場合が多いけど、温泉には火山に関係ない「非火山性温泉」もあるんだ。 | |||

| 火山がないところでも温泉が出てくるの? | |||

| そういう場所もあるよ。「温泉法」では温泉の定義が決められていて、火山のあるなしにかかわらず、地中から湧き出る水や水蒸気のうち、「温度が25℃以上」、または「指定された成分が一定値以上含まれている」のどちらかなら「温泉」といえるよ。湧き出てくる地下水が熱いお湯でなくても、基準を満たす成分が含まれていれば温泉なんだ。温度が低い場合は「非火山性温泉」のことが多いよ。 | |||

| 火山がないのに熱い地下水が出てくるの? | |||

| 地球内部は高温だって言ったよね。100m深くなるごとに温度は2~3℃上がるんだ。火山がなくても1000m以上深く掘れば40℃前後の地下水があるので、それをポンプなどでくみ上げて温泉として利用しているんだ。 | |||

| どこを掘っても出てくるの? | |||

| 少しは出てくるかもしれないけど、地下に豊富な地下水がないと温泉としては利用できないよ。掘ってみないとわからないそうだ。場所によってはくみ上げるのが普通の地下水ではなく、大昔の海水という場合もあるよ。 | |||

| 大昔の海水ってどういうこと? |

|

||

| 地下深くの地層の中には、太古の海水が閉じ込められていることがあって、これを「化石海水」というんだ。この化石海水が地下深くの熱や高温の岩石で温められて湧き出るものを、温泉として使っているところもあるよ。 | |||

| 何万年も前の海水が地上に出てきて、それをお風呂に使っているってこと? | |||

| そうだよ。地層によっては何百万年も前の海水かもね。東京の地層には化石海水が多く、くみ上げて温泉として利用する施設は多いよ。 | |||

| 気楽に温泉に入ってたけど、そんな大昔の水につかっていたなんてびっくり。 | |||

| 太古の海水じゃなくても、温泉の水は長い年月をかけてたまったものだよ。降った雨が1000mの深さに浸透するには100年以上かかる。人気が高まって温泉の数は増えたけど、くみ上げ過ぎて湯量が減ったり温度が下がったりしている温泉もあるよ。資源を大切にしながら上手に利用することが大事だね。 | |||

●非火山性温泉のしくみ

保護者の方へ

地下の深さに対して温度が上昇する割合を「地温勾配」といいます。火山を熱源としない「非火山性温泉」のなかには、「地温勾配」ではその温度が説明できない温泉もあります。たとえば、兵庫県の有馬温泉は近くに火山がないにもかかわらず非常に高温の温泉が湧き、成分にも特徴があります。熱源はプレートの沈み込みに関係しているのではないかといわれていますが、はっきりしたことはわかっていません。白く濁った温泉、肌がつるつるになる温泉など、日本にはさまざまな温泉があります。それだけに成り立ちや熱源が不明な温泉もまだまだ多く、地質学的な研究が進められています。

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎