自慢の授業

![]()

東京都市大学付属

中学校・高等学校

「科学実験」

40年以上続いている「科学実験」

生活のなかで生きる「本当の学び」に

「誠実・遵法・自主・協調」を校訓として掲げ、高い次元で国際社会に貢献できる人材の育成をめざす東京都市大学付属中学校・高等学校では、伸び伸びと学べる環境の下、みずから考え、探究し、表現する力を養うことに力を入れています。今回は中1の「科学実験」の授業の様子を紹介し、理科の松本峻先生に、この授業の目的などをお聞きしました。

骨髄を取り出し、血球細胞を観察

実際に見たニワトリの血球をスケッチ

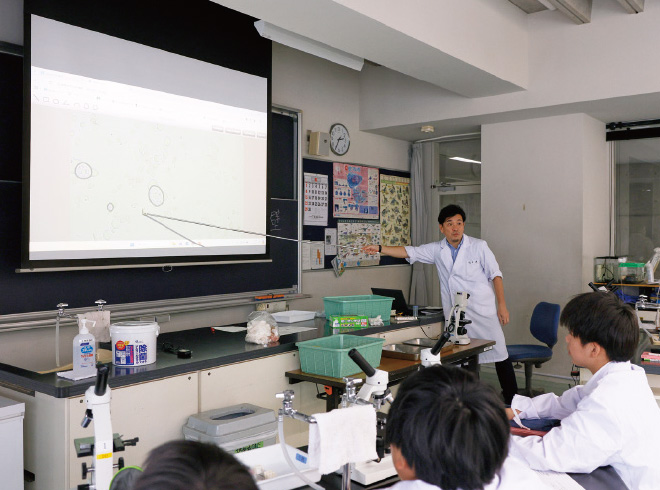

大きな窓に囲まれ、明るく開放的な雰囲気の生物実験教室。生き物を育てる水槽や標本が置いてあり、生徒1人に1台の顕微鏡が用意されています。中1の「科学実験」の授業は、この教室で行います。

中学の理科では、座学と実験の授業を並行して実施しています。「理科」のほかに「科学実験」の授業が設けられており、中1は生物、中2は化学、中3は物理の実験を行います。1クラスの生徒を二つのグループに分けた少人数制で、二つの実験教室で2人の先生が同時に教えています。

この日のテーマは「動物細胞の観察(ニワトリとヒトの血球細胞)」。まず前回の授業で行った植物細胞の観察(オオカナダモ)の復習から始めます。「オオカナダモの葉の細胞は2層と薄くなっているのはなぜでしょうか?」と松本先生が質問すると、生徒たちは次々に手を挙げて発表します。先生と生徒が会話を繰り返していき、「光を通しやすくし、すべての葉の葉緑体に光が当たって光合成がしやすくなる」という理由にたどり着きました。「なぜそうなっているのか?」と考えるのが重要だと、松本先生は強調します。

次に、これから観察する動物細胞について解説がありました。ヒトの細胞は最初は一つの受精卵で、さまざまな種類の細胞に変化する幹細胞です。それが分化して、それぞれの役割の細胞に変化していきます。松本先生が「iPS細胞はなぜノーベル賞をもらえるような発見なのでしょうか」と問い掛けると、「何の細胞にでもなれるから」と生徒が答えました。いったん役割を持った細胞にある操作をして幹細胞に初期化すると、iPS細胞ができること、iPS細胞は再生医療や創薬分野で使えるように研究が進んでいることなどが説明されました。

その後、顕微鏡を使った観察に入りました。最初に松本先生が手羽先から骨髄を取り出し、ニワトリの血球細胞のプレパラートを作ります。生徒たちは作業する机の周りに一斉に集まりました。骨を砕いて断面を見せ、赤くなっている骨髄を取り出すと、生徒たちは「うわー」「おもしろい」などと歓声を上げ、作業の様子を興味深く見つめていました。

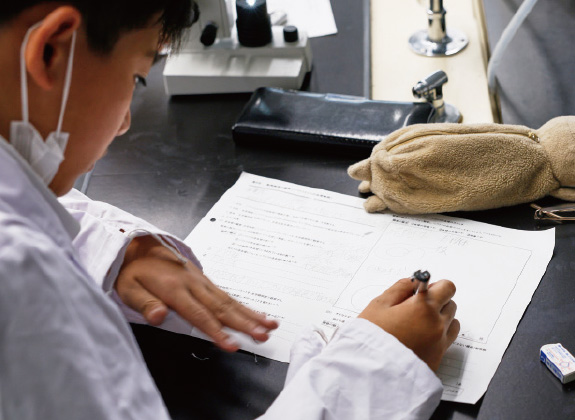

いよいよ生徒がみずから顕微鏡で観察する時間です。生徒の机に用意されたニワトリの永久プレパラートをステージに置き、そのステージをいちばん上まで上げて、のぞきながらゆっくりと下げていきます。うまく見えない生徒は先生に確認してもらって、「こうすると見やすいよ」とアドバイスを受けています。そして、顕微鏡で見えたニワトリの血球をプリントにスケッチしていきます。生徒たちは鉛筆を片手に、真剣な表情で顕微鏡をのぞき続けていました。

中学から実験のみに集中する授業

「見て、触って、感じる」のがポイント

理科の松本先生。「生徒が家に帰ってから、『自分でもやってみようかな』と思えるような実験を授業で取り上げたいと考えています」

理科の松本先生。「生徒が家に帰ってから、『自分でもやってみようかな』と思えるような実験を授業で取り上げたいと考えています」

「科学実験」の授業は40年以上続いており、中1では約25テーマの生物の実験を行います。最初は顕微鏡の使い方、スケッチの練習などから始めますが、徐々に本格的なものに挑戦していきます。今後は分析する項目が多くなり、たとえばタマネギが大きくなるときは、細胞の数が増えているのか、1個の細胞が大きくなっているのか、何回かの授業で実験してみて、データを取って検証するそうです。

松本先生はこの授業の狙いを次のように話します。「自分の身の回りで起こっていることに疑問を抱き、それを解き明かすために実験し、その理由を知ろうとすることが大切です。生徒が大人になったときに、手羽先を食べて今日の実験を思い出し、家族に『これが骨髄だよ』と教えてあげるなど、生活のなかのどこかで生きてくればいいなと思っています」。授業では、血球細胞からiPS細胞の話につなげるなど、一つのことから身近な話題に広げることも心がけています。

科学実験の授業は、毎回提出するレポートの評価で成績が決まります。「間違っても構わないので、自分のことばで文章にして表現することが大切」と松本先生。さらに、「実験をして自分の手を動かし、映像を見るだけではわからない触感や匂いなどの五感を使うのが大切」と続けます。

最後に、松本先生は受験生に次のようなメッセージを送りました。「座学では確認できない『見て、触って、感じる』を体験するのが科学実験のポイントです。中学の段階から、実験のみを別の授業として集中して取り組めるのは、本校の魅力だと思います。さまざまな体験から『本当の学び』を味わえる環境を整えているので、ぜひ一度学校に足を運んでみてください」

東京都市大学付属中学校・高等学校

〒157-8560 東京都世田谷区成城1-13-1

TEL:03-3415-0104

H P:www.tcu-jsh.ed.jp ![]()

《各種行事日程のお知らせ》

学校説明会などの情報はこちらよりご確認ください。

www.tcu-jsh.ed.jp/admissions/briefing

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎